Artículo de revisión

Acercamiento a una zoonosis reemergente: la rabia

Approaching to a re-emerging zoonosis: rabies

Ania Cecilia Reyes-Roque1 https://orcid.org/0000-0002-6048-8285

María Obdulia Benítez-Pérez2* https://orcid.org/0000-0003-2340-0974

Reinaldo Gómez-Pacheco3 https://orcid.org/0000-0001-9604-3440

Néstor Antonio Calderón-Medina4 https://orcid.org/0000-0003-1744-1577

Bety Moreira-Silverio2 https://orcid.org/0000-0001-8245-9779

Richar Godoy-León5 https://orcid.org/0000-0001-5237-0810

1 Universidad de Ciencias Médicas. Hospital Manuel Fajardo Rivero. Departamento Higiene y Epidemiología Hospitalaria. Villa Clara. Cuba.

2 Universidad de Ciencias Médicas. Hospital Manuel Fajardo Rivero. Departamento Docencia. Villa Clara, Cuba.

3 Universidad de Ciencias Médicas. Hospital Manuel Fajardo Rivero. Servicio Medicina Interna. Villa Clara, Cuba.

4 Universidad de Ciencias Médicas. Hospital Manuel Fajardo Rivero. Servicio Medicina Interna. Villa Clara, Cuba.

5 Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hospital Manuel Fajardo Rivero. Servicio Pediatría. Villa Clara, Cuba.

*Autor para la correspondencia. Correo electrónico: mobdulia@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: La rabia es una enfermedad infecciosa aguda, reemergente del sistema nervioso central ocasionada por un virus de la familia Rhabdoviridae, que se encuentra en la saliva y en las secreciones de los animales infectados y se inocula a partir de una mordedura, rasguño con colmillos o lamedura sobre mucosa o piel con solución de continuidad, que causa encefalitis aguda con una letalidad cercana al 100 %.

Objetivo: Describir el comportamiento de la rabia, su epidemiología, factores de riesgo, patogenia, sintomatología, métodos de diagnóstico, estrategias de prevención y tratamiento.

Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica en el período comprendido desde 1990 hasta el 2024 y se consultaron bases de datos especializadas, a las que se accedieron a través del buscador web de Google, donde se identificaron 32 documentos publicados, 26 de los últimos cinco años, que respondieron al objetivo y permitieron profundizar sobre el tema dada su pertinencia, entre los cuales fueron recuperados libros, revistas, tesis, artículos de prensa y de sitios web extranjeros.

Resultados: Se hace referencia al desarrollo histórico de la rabia y se abordan los aspectos epidemiológicos, clínicos, de diagnóstico de laboratorio y las principales medidas de prevención y control. Con relación al tratamiento se describen los métodos profilácticos y posexposición, sus principales indicaciones, con especial énfasis en el futuro del tratamiento antirrábico.

Conclusiones: La prevención realizada a través de la vacunación animal, la educación sobre la exposición, una atención médica rápida y la notificación obligatoria, son fundamentales para mitigar su impacto. La vacunación constituye el pilar fundamental para su control y erradicación. El desarrollo de las vacunas contra la rabia ha progresado desde las formas inactivadas y vivas atenuadas hasta las técnicas recombinantes modernas. La terapia génica, las partículas similares a virus y los anticuerpos monoclonales constituyen posibles opciones de tratamiento avanzado.

DeCS: RABIA/diagnóstico; RABIA/epidemiología; VIRUS DE LA RABIA/ patogenicidad; VACUNAS ANTIRRÁBICAS; FACTORES DE RIESGO.

ABSTRACT

Introduction: Rabies is an acute, re-emerging infectious disease of the central nervous system caused by a virus of the Rhabdoviridae family. It is found in the saliva and secretions of infected animals and inoculated through a bite, scratch with a fang, or a lick on the mucosa or skin with a break in continuity. It causes acute encephalitis with a fatality rate approaching 100%.

Objective: To describe the behavior of rabies, its epidemiology, risk factors, pathogenesis, symptoms, diagnostic methods, prevention strategies, and treatment.

Methods: A bibliographic review was conducted from 1990 to 2024, and specialized databases were consulted through the Google search engine. Thirty-two published documents were identified, 26 from the last five years, which met the objective and allowed for in-depth research on the topic given their relevance. Among these documents were books, journals, theses, newspaper articles, and foreign websites.

Results: The historical development of rabies is reviewed, and epidemiological, clinical, and laboratory diagnostic aspects, as well as the main prevention and control measures, are addressed. Regarding treatment, prophylactic and post-exposure methods and their main indications are described, with special emphasis on the future of rabies treatment.

Conclusions: Prevention through animal vaccination, exposure education, prompt medical care, and mandatory reporting are essential to mitigate the impact of rabies. Vaccination is the cornerstone of rabies control and eradication. Rabies vaccine development has progressed from inactivated and live-attenuated vaccines to modern recombinant techniques. Gene therapy, virus-like particles, and monoclonal antibodies are potential advanced treatment options.

DeCS: RABIES/diagnosis; RABIES/epidemiology; RABIES VIRUS/ pathogenicity; RABIES VACCINES; RISK FACTORS.

Recibido: 28/02/2025

Aprobado: 15/06/2025

Ronda: 1

INTRODUCCIÓN

La rabia es una enfermedad infecciosa aguda, reemergente del sistema nervioso central ocasionada por un virus de la familia Rhabdoviridae, que causa encefalitis aguda con una letalidad cercana al 100 %. Se sospecha en personas de cualquier edad y sexo, con antecedentes de agresión por animales de compañía como: Caninos, felinos o animales silvestres como: Quirópteros, zorros, zorrillos. Zoonosis viral que se transmite de la mayoría de los animales vertebrados a los seres humanos, se encuentra en la saliva y en las secreciones de los animales infectados y se inocula a partir de una mordedura, rasguño con colmillos o lamedura sobre mucosa o piel con solución de continuidad. Estas infecciones, según su ciclo, pueden ser clasificadas como sinantrópicas cuando tienen un ciclo urbano o exoantrópicas, cuando es selvático.(1,2)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el virus está distribuido en todos los continentes, con excepción de la Antártida. En las Américas, a partir de la puesta en marcha del Programa de eliminación de la rabia humana transmitida por perros en 1983, se ha reducido la incidencia, pasando de 355 casos notificados en ese año a dos casos en 2020, gracias a la implementación de acciones de control como la vacunación canina, atención a personas agredidas y vigilancia epidemiológica; sin embargo, el 66 % de los casos, han sido transmitidos por mamíferos selváticos, el murciélago hematófago (Desmodus rotundus), que es el más frecuente. En los últimos 35 años, los casos de rabia humana y canina se han reducido en más del 95 % en América Latina y el Caribe.(3,4)

Para considerar que un país está libre de rabia humana deben transcurrir dos años sin registrar transmisión a humanos, así como elaborar un expediente sobre la situación de la rabia en el país con la supervisión del grupo de expertos de la OPS/OMS.(1)

Cada año se reporta alrededor de 40 000 a 70 000 muertes y más del 95 % de estas ocurren en los continentes asiático y africano. El principal grupo etario que sufre defunciones por su causa, es el de los niños (4/10 muertes) que habitan en países en vías de desarrollo. Se sabe que el 99 % de los casos de rabia en el mundo se producen a causa de mordeduras de perros. Además, más del 80 % de las muertes se deben a un acceso limitado o inexistente de campañas de educación sanitaria y al tratamiento de las mordeduras.(5)

Es una enfermedad de distribución mundial, de gran significado para las autoridades sanitarias por sus fatales consecuencias debido a que provoca casi una tasa de mortalidad del 100 %, donde el 99 % de los casos se deben a mordeduras de perros infectados y el 80 % de las muertes suceden en zonas rurales donde las personas no tienen acceso a campañas educativas e informativas.(6)

Es un problema de salud en algunos países de África, Latinoamérica y Asia. En la actualidad la rabia ocasionada por animales silvestres es la principal causa en las Américas. En Cuba es de gran importancia para la salud, por su letalidad, impacto emocional, el sufrimiento y la ansiedad de los lesionados por el temor de contraerla, a pesar de que el número de fallecidos no es elevado en proporción a nuestra población. Debido a la incidencia de casos el personal de la atención primaria de salud debe actualizarse sobre el tema, para educar a la población y prevenir la muerte humana, como establece el Programa Nacional de Prevención y Control de la Rabia.(7,8,9)

El virus circula en forma silvestre en mangostas (Herpestes auropuntactus auropuntactus) y quirópteros insectívoros (Molossus molossus) y frugívoros (Artibeus jamaicensis), los principales transmisores en el ciclo urbano son los perros y gatos, especies domésticas cercanas al humano.

Existe un compromiso social del Programa Nacional, no obstante, las acciones educativas deben mejorar para el manejo de la enfermedad, por parte del personal de salud en la comunidad; que debe prepararse, por contar en el territorio con especies transmisoras.(7,9)

Existe el Decreto-Ley de Bienestar Animal (Decreto Ley Nº 31/2021) en Cuba, un avance en materia legislativa, pues no existía ningún marco regulatorio en este sentido, pero dista muchísimo de lo necesario para la protección integral de los animales y sus derechos. El bienestarismo animal es una corriente de pensamiento moral que sostiene que, si bien es lícito que los humanos posean y utilicen animales para alimento, experimentación científica, vestimenta o entretenimiento, se les debe evitar, como seres que sienten, cualquier sufrimiento innecesario.

Lamentablemente, el Decreto Ley prevé la eutanasia como una forma para el control de los animales callejeros. Esto va en contra de los avances a nivel internacional que dejan de utilizar esa práctica y la sustituyen por programas de castración para evitar su reproducción y controlar las poblaciones.(10)

Desde el siglo XX se realizan diferentes esfuerzos para eliminar la rabia, centrados principalmente en la transmisión por perros. La estrategia Cero para el año 2030, liderada por la OMS y propuesta en 2018, es la más global. Las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas son una de las herramientas más aceptadas en todo el mundo para los programas de estudio relacionados con la medicina y la salud pública, ya que definen lo que se sabe, se cree y se hace sobre un tema en particular y mejoran la conciencia y el conocimiento de enfermedades que afectan la salud. Estas encuestas también ayudan a identificar creencias culturales y brechas de comportamiento que pueden representar serios peligros y barreras, en especial contra enfermedades zoonóticas y a la vez pueden ser útiles en programas de control y contribuir a cambiar las condiciones ambientales que favorecen su desarrollo.(11,12)

La investigación tiene como objetivo aportar conocimientos sobre la rabia, que en la historia ha afectado la salud pública humana, al mismo tiempo que permite describir su comportamiento, epidemiología, factores de riesgo, patogenia, sintomatología, métodos de diagnóstico, estrategias de prevención y tratamiento.

MÉTODOS

Se realizó una revisión de la literatura, sobre la rabia, su historia, epidemiología, factores de riesgo, patogenia, sintomatología, métodos de diagnóstico, estrategias de prevención y tratamiento. Se utilizaron las bases de datos SciELO, PubMed, Google Scholar, Dialnet, información contenida en sitios web de la OPS/OMS, así como otras fuentes y recursos disponibles en Internet desde 1990 hasta el 2024 y se profundizó sobre el tema en diferentes períodos registrados en la bibliografía consultada, a las cuales se accedió por el buscador web de Google y se obtuvieron artículos completos (open Access y free articles), descargados manualmente y revisados por los autores.

Se identificaron 31 documentos publicados, seleccionados dada su pertinencia, entre ellos libros, tesis, artículos de revistas, prensa y de sitios web extranjeros, que responden al objetivo y fueron citados según las normas de Vancouver para la redacción de las publicaciones biomédicas, 25 de ellos de los últimos cinco años. Para la búsqueda se utilizó el vocabulario controlado Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS), combinado con operadores Booleanos, AND, OR, NOT para limitar/ ampliar la recuperación de información, período e idioma deseado. Los términos usados fueron: Virus de la rabia, zoonosis, riesgos sanitarios, vacuna antirrábica.

RESULTADOS

Recuento histórico

La rabia es una de las enfermedades más atemorizantes para la población, a través de los siglos, a pesar de tener una incidencia baja, comparada con otros procesos infecciosos, debido a la falta de conocimientos sobre prevención, control y manejo de esta afección y porque provoca la muerte, si no se trata de manera precoz. En la actualidad existe una organización encargada de prevenir, controlar y erradicar enfermedades zoonóticas, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), antes Oficina Internacional de Epizootias (OIE). El 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Rabia, promocionado por la Alianza Global para el Control de la Rabia, a fin de insistir en las consecuencias de la rabia humana y animal, con el apoyo de la OPS/OMS. La fecha que coincide con el aniversario de su muerte, fue escogida en homenaje a Louis Pasteur, quien produjo la primera vacuna. (6,7)

El desarrollo histórico de la rabia data de 4 mil años a. C. Las primeras referencias se hicieron en el Códice sumerio de Eshnunna, según el cual si un perro estaba rabioso y las autoridades lo ponían en conocimiento de su dueño; si él no lo mantenía sujeto, mordía a un hombre y causaba su muerte, entonces el dueño pagaría 40 siclos de plata. Si mordía a un esclavo y causaba su muerte, pagaría esta vez 15 siclos de plata. Desde esa fecha, es reconocida en Babilonia en el Código de Hammurabi y en diversas culturas del mundo antiguo era considerada castigo divino.(5,13)

Muñoz,(13) sugiere que su existencia se marcó en las civilizaciones antiguas, donde tuvo su comienzo en Egipto en el que se presenciaron numerosas muertes en el rio Nilo, e historiadores, como Plutarco indicaron que la enfermedad se transmitía por medio de la mordedura de perros rabiosos. Luego el mismo Plutarco asevera que, de acuerdo con Atenodoro, la rabia se observó por primera vez en los días de los asclepiadeos, descendientes del Dios de la Medicina Esculapio.

Existe un relato del siglo XIII a. C. que narra que Acteon, famoso cazador mítico, fue desgarrado en fragmentos por sus propios sabuesos, que se supuso estaban rabiosos, cuando sorprendió a Diana y ayudantes, en el baño. Para los griegos, Aristeo, hijo de Apolo, era el Dios encargado de contrarrestar el efecto de la rabia y la Diosa Artemisa era la sanadora de esta enfermedad, además de diosa de la caza. Esto demuestra que la rabia era conocida desde la época mitológica griega, denominada como lita que significaba locura.

Homero en la Ilíada, parece referirse a la rabia, cuando menciona que Sirius, constelación perra de Orión, ejerce una influencia maligna sobre la humanidad. No obstante, puede considerarse que fue Demócrito en el siglo V a. C., el que hizo la primera descripción registrada de la rabia canina y planteaba que la enfermedad era terrible para los perros domésticos, al tiempo que resaltaba las medidas de control, al sacrificar al animal afectado o aislarlo, además de amputarle la lengua. Aristóteles, en el siglo IV a. C. escribió en su Historia Natural de los Animales, que los perros sufren de locura, que los vuelve muy irritables y todos los animales mordidos adquieren la enfermedad, sin mencionar al hombre, como se había hecho con anterioridad, por eso Fleming señala que Aristóteles creía que los humanos estaban a salvo de sus ataques.(5,6)

Al igual en cada civilización había pensamientos y acciones diferentes, así los griegos realizaban cauterización en las heridas provocadas por animales rabiosos. Los filósofos presocráticos Demóstenes y Epicarmos llamaban a la rabia lyssa, palabra de origen griego que significa gusano, por creer que era ocasionada por gusanos que invadían el cerebro a través de la lengua. La enfermedad tuvo diferentes significados para muchas civilizaciones, algunos filósofos se destacan por sus opiniones y datos relevantes para la humanidad, un ejemplo es Hipócrates que escribió sobre la rabia y su sintomatología.(6,13)

Los romanos indicaron la capacidad infecciosa que tenía la saliva de perros infectados con rabia, los chinos realizaban cauterización de las heridas y en la Edad Media se especulaba que era ocasionada por magos y religiosos y se relacionaba la enfermedad con el pecado, así que el tratamiento se realizaba con invocaciones a santos y por medio de oraciones. Existen otras investigaciones, como la de Aureliano que reveló la hidrofobia como signo característico de la enfermedad, al igual que Celso indicó que si un humano era mordido y no se trataba de manera rápida no habría esperanzas de sobrevivir. En la época del renacimiento Jerónimo Fracastoro resaltó que los animales a causa del estado salvaje, en el cual tienen la semejanza con el perro, una vez que han sufrido el contagio, se vuelven rabiosos.(6)

A América llega con los ingleses, introducida quizás por los perros que acompañaban a los conquistadores. Se reportan infecciones de rabia en México en el año 1709, en EE.UU. en 1753, en Perú y Chile en 1803 y en Argentina en 1810. Existen reportes de muertes humanas a causa de esta enfermedad en las Antillas en 1719 y en 1741 en Isla Barbados. En países como Costa Rica el primer reporte de muerte por rabia data del año 1967.(5,14)

En el siglo XIX se demuestra la virulencia de la saliva en el perro y en los carnívoros y se define la localización nerviosa del virus rábico y la contagiosidad de la enfermedad. En 1804, el investigador Zinke, basó sus experimentos en inocular virus rábico de perros enfermos a otros sanos, con lo cual demostró por primera vez la transmisión por la saliva, al tomar ésta de un perro muerto y aplicó por medio de una brocha a incisiones efectuadas en la extremidad derecha de un perro de un año, que enfermó al octavo día.(15,16,17)

Estos antecedentes y los estudios realizados por Galtier en 1879, sobre la rabia en conejos, influyeron en Pasteur y colaboradores, para desarrollar el concepto moderno de esta enfermedad, quien en 1885 demostró que el agente etiológico era un virus y la posibilidad de vacunar perros para prevenir la infección y la transmisión a los seres humanos. En ese mismo año se aplicó la primera vacuna contra la rabia al niño de nueve años Joseph Meister, quien, gracias a la vacuna, sobrevivió a la mordedura de un perro rabioso. Un año más tarde presentó un documento con los resultados de la inoculación de su vacuna en 350 personas y se registró una muerte, por lo que se consideró que la vacunación tardía no permitió prevenir la enfermedad. Veinte años después de la intervención de Pasteur se inició el desarrollo y utilización de la vacunación animal.(5,6,13,18)

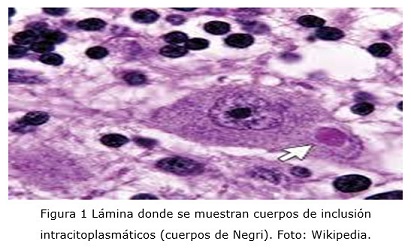

El siguiente descubrimiento se debió a Adelchi Negri en 1903, quien halló cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, en células nerviosas de animales y humanos, que se consideraron patognómicos de la enfermedad (Figura 1).(6)

Epidemiología

Causada por un Lyssavirus, de distribución mundial. Cursa como una encefalomielitis aguda, transmitida por reservorios infectados principalmente carnívoros y murciélagos por distintas vías como: Transcutánea, epidérmica, trasplante, contacto con órganos infectados e inhalación de aerosoles y hasta un reporte por transmisión en leche, aunque estas últimas son muy raras. Al humano se transmite por saliva contaminada, a través de mordedura, arañazo con colmillos, lamedura sobre piel o mucosas con solución de continuidad. Una vez inoculado el virus se replica y propaga de forma centrípeta hacia la placa neuromuscular y nervios periféricos con velocidades de cinco a 100 milímetros por día hasta alcanzar el sistema nervioso central, donde prolifera y disemina de forma centrífuga por los nervios periféricos hacia otros tejidos. El virus solo sobrevive en el huésped y se inactiva por la luz del sol, calor y desecación. Es una de las diez principales zoonosis que constituyen un problema prioritario en salud pública, según la OMS y es considerada una enfermedad reemergente.(1,5)

Ciclos epidemiológicos

Rabia urbana: Transmitida por perros y gatos, los primeros constituyen el principal reservorio (99 % de los casos), eliminan el virus por medio de la saliva en un promedio de tres a diez días antes de que se manifieste la enfermedad. (Figura 2) (1,5,6)

Rabia silvestre: Transmitida por mamíferos, especialmente murciélagos, zorrillos, zorros, coyotes, pumas, mapaches, etc. (Figura 3) (1,5,6)

En la actualidad se tiene en cuenta la rabia transmitida por animales de interés económico como ganado bovino, ovino, caprino, porcino o equino los cuales se consideran como reservorios accidentales tras ser agredidos por quirópteros (murciélagos). Se han estudiado pequeños roedores como ardillas, ratas, hámsteres, en los cuales se ha demostrado que, aunque son susceptibles al virus, no presentan condiciones naturales para la transmisión, por lo que la agresión de estas especies no requiere profilaxis antirrábica en las personas expuestas. En general, el período de incubación y el desarrollo de la enfermedad dependen del sitio y cantidad del inóculo, en la mayoría de los casos es de uno a tres meses, aunque se han documentado periodos tan cortos como quince días y de hasta ocho a nueve años. La investigación epidemiológica de una persona en contacto con animal infectado o ambiente contaminado con el virus rábico permite establecer el riesgo de infección por rabia.(1)

El proceso infeccioso inicia cuando la mordedura pone al virus en contacto con el músculo y neuronas; el virus migra de manera retrógrada por las neuronas que inervan la zona donde este penetró, hasta llegar al cerebro y generar las primeras manifestaciones de la fase prodrómica, que evoluciona a manifestaciones neurológicas y, por último, al coma y la muerte.(19)

Agente etiológico

Virus de la rabia (RABV), neurotrópico de cadena ARN perteneciente a la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus. Se distinguen ocho genotipos. Pertenecen al genotipo uno, las cepas del virus aisladas de la mayoría de los animales, así como las cepas de laboratorio utilizadas para la producción de vacunas.(20)

Factores de riesgo

Contacto cercano con animales, incluidos viajes a los países con la presencia de rabia urbana, el uso de medios de transporte locales, caminatas de varios días, excursiones en bicicleta, senderismo, excursionismo, caza, dormir al aire libre, exploración de cuevas y escalada. Exposición ocupacional, como es el caso de veterinarios, funcionarios de servicio forestal, personal de laboratorio que tiene contacto con material infeccioso. La infección también puede producirse durante el despellejamiento de animales no diagnosticados (cazados, muertos), si no se utiliza protección con guantes quirúrgicos. Los niños constituyen un grupo de riesgo importante, ya que tienen necesidad natural de acariciar, alimentar o abrazar a un animal. Es fundamental tener en cuenta el riesgo de infección por contacto directo con el contenido de vacunas para animales que contienen virus atenuados.(19,21)

La invasión de la rabia a los sistemas neuronales se divide en dos vías (la vía centrípeta y la vía centrífuga) en función del proceso de migración hacia el cerebro y su posterior distribución en órganos periféricos, como globo ocular, glándulas salivales, piel y otros órganos.(5)

Patogenia

Tras penetrar en una herida, a través de la saliva, el virus replica en las células de los músculos estriados del huésped. Horas después (más de diez), entra en las terminaciones nerviosas periféricas y se une con el receptor nicotínico acetilcolinérgico en la membrana postsináptica de la placa neuromuscular. Luego se esparce en dirección centrípeta (transporte axónico retrógrado) hacia los ganglios espinales y células de las astas anteriores de la médula espinal. Por último, alcanza la sustancia gris del encéfalo donde se replica de manera masiva y provoca disfunción neuronal. En la última etapa, se disemina por todo el organismo a través de las fibras nerviosas eferentes del sistema autónomo y alcanza, las glándulas salivales, glándulas lagrimales, córnea, piel, los nervios de los folículos pilosos, los vasos, pulmones, hígado, músculos, el miocardio, los riñones, las glándulas suprarrenales y la vejiga urinaria. Se puede aislar en la saliva, lágrimas, orina, secreciones respiratorias y líquido cefalorraquídeo. El examen histológico cerebral evidencia inclusiones citoplasmáticas (cuerpos de Negri) que contienen fragmentos o viriones enteros. (20)

Cuadro Clínico

En humanos la rabia se presenta de dos formas: Furiosa (con agresividad, agitación psicomotora e hipersensibilidad a los estímulos externos) o paralítica. Los síntomas no son característicos: malestar, cefalea, trastornos del sueño (insomnio o somnolencia excesiva), aumento de la temperatura corporal. Los primeros síntomas típicos son: parestesias, prurito o dolor en el lugar de penetración del virus. Poco a poco aparecen inquietud, agitación, ansiedad, irritabilidad, a veces cuadros depresivos, además, dolor de nuca, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. En los enfermos en los cuales la infección se produjo a consecuencia del trasplante de la córnea infectada por RABV en la fase inicial de la enfermedad se notifica dolor retrobulbar. La fase prodrómica normalmente dura 2-5 días.(20,21)

La siguiente etapa de la enfermedad consiste en encefalitis, con amplia variedad de presentaciones clínicas. Hay empeoramiento de los trastornos de la conciencia con episodios de agitación psicomotora, alucinaciones ópticas y auditivas, convulsiones focales o generalizadas, taquicardia y otras arritmias, trastornos de la respiración (normal la hiperventilación), fiebre alta de origen cerebral. La agitación se presenta de manera espontánea o a consecuencia de estímulos acústicos, táctiles o visuales. Las alteraciones funcionales del sistema vegetativo provocan sialorrea, lagrimeo, sudoración excesiva, reflejo pilomotor (piel de gallina), midriasis o anisocoria.(20,22)

El enfermo se niega a tragar saliva y recibir líquidos. La hidrofobia es patognomónica de la rabia furiosa y se debe al miedo a una contracción violenta, muy dolorosa y desgarradora del diafragma y los músculos respiratorios accesorios que se inicia al tragar. Estímulos como encender la luz, el grifo goteando, un ruido inesperado, una corriente de aire, provocan agitación y desencadenan las contracciones violentas del diafragma. Es típico el miedo al viento o a las corrientes de aire (anemofobia, aerofobia). La agitación con las posteriores convulsiones generalizadas conduce al paro cardiorrespiratorio. Aparecen paresias y parálisis flácidas, trastornos endocrinos (diabetes insípida), trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base, a veces hipertermia e hipotermia alternante, cuando se afecta el cuerpo amigdalino aparece priapismo y eyaculación espontánea. Por último, el paciente entra en coma, con alteraciones de los centros localizados en el tronco del encéfalo, puede aparecer hematemesis y agravamiento del fallo multiorgánico. La muerte ocurre en los 10 días posteriores a la aparición de la encefalitis.(20,21,22)

Un 20 % de los casos la rabia tiene la forma paralítica, sin la fase de agitación. En el cuadro clínico predominan la debilidad muscular, paresias y parálisis flácidas de distribución simétrica o asimétrica, a menudo de carácter ascendente semejantes al síndrome de Guillain-Barré, fasciculaciones y pérdida de los reflejos tendinosos. Los enfermos con esta forma de presentación sobreviven unos días más que los enfermos con la forma furiosa.(20,21,23)

Diagnóstico

La OMS no ha aprobado hasta el momento, métodos que permitan diagnosticar la rabia antes del inicio de la fase clínica, por lo que siempre que se pueda hay que examinar al animal responsable de la mordedura.(22)

El diagnóstico se realiza mediante:

1) Detección del virus: en la saliva, LCR, sedimento urinario, sistema nervioso central y periférico, secreciones nasofaríngeas y bronquiales y en los órganos sólidos (no se detecta el RABV en las heces ni en la sangre).

a) Reacción de inmunofluorescencia directa: Para la identificación de antígenos virales; también se utilizan las técnicas inmunoenzimáticas. Las muestras para el diagnóstico se toman en vida (tejido cerebral obtenido por trepanobiopsia, impresión de córnea, fibras nerviosas en muestra de piel tomada de la nuca a la altura de la línea del cabello (mínimo 10 pelos) o post mortem.

b) RT-PCR: prueba de alta sensibilidad y especificidad para determinar la presencia de ARN viral en las muestras examinadas (muestra de la piel, biopsia del cerebro, LCR, saliva, folículo piloso).

c) Prueba histológica de tejido cerebral: detección de los cuerpos de Negri patognomónicos de la rabia, fundamentalmente en la asta de Amón (hipocampo) y en las neuronas piriformes (células de Purkinje) del cerebelo.

2) Aislamiento del virus en cultivo celular o con el uso de animales de laboratorio (inoculación con tejido cerebral, saliva o LCR tomados de una persona infectada).

3) Pruebas serológicas: los anticuerpos neutralizantes específicos aparecen en la sangre y en el LCR tarde, con frecuencia una semana después de la aparición de las primeras manifestaciones clínicas. La identificación de las inmunoglobulinas específicas IgM e IgG en el LCR o en el suero de una persona no vacunada confirma el diagnóstico. En personas vacunadas la presencia de anticuerpos específicos puede deberse a la vacunación, por lo que debe repetirse la prueba, pues el aumento del título de anticuerpos puede indicar la enfermedad.(20)

Medidas de prevención y control

La medida más efectiva es la vacunación, a través de campañas dirigidas a animales domésticos con el objetivo de establecer una barrera efectiva y preservar tanto a los animales, como a individuos, además de educar a la población para evitar el contacto con animales desconocidos o infectados y realizar el reporte de posibles casos. Son necesarios los sistemas de vigilancia epidemiológica para detectar de forma temprana casos en animales y establecer un control de foco oportuno, así como la práctica de la esterilización y castración para prevenir la reproducción descontrolada, la adopción responsable de perros, realizar campañas de concientización y llevar a cabo programas de captura y liberación para perros callejeros. Es importante lograr que las personas que han sido mordidas se laven las heridas con agua y jabón y tengan acceso inmediato a la atención médica, para garantizar la administración de la vacuna antirrábica y en algunos casos, la aplicación de inmunoglobulina antirrábica, ya que es prevenible en un 100 % con la atención rápida y adecuada.(12,24,25)

La vigilancia epidemiológica cuyo objetivo es detectar los casos en personas y de forma precoz, el riesgo de transmisión por mordeduras de animales infectados, comprende varios criterios de definición de caso, entre los cuales se encuentran:

Criterio clínico(25)

Encefalomielitis aguda, con como cambios sensoriales en la zona mordida, paresia o parálisis, espasmos de los músculos de la masticación, hidrofobia, delirio, convulsiones, ansiedad.

Criterio de laboratorio(25)

Al menos una de las cuatro siguientes pruebas positivas:

– Aislamiento de Lyssavirus en una muestra clínica.

– Detección de ácido nucleico de Lyssavirus en una muestra clínica (saliva, biopsia de piel de nuca o tejido cerebral).

– Detección de antígenos víricos por el método de inmunofluorescencia directa en una muestra clínica.

– Respuesta específica de anticuerpos neutralizantes del virus Lyssa en suero o LCR. Siempre debe interpretarse el historial de vacunación antirrábica.

Por su sintomatología, no siempre puede diferenciarse de otras enfermedades que cursan con lesiones a nivel encefálico. Por esa razón, el diagnóstico se basa en resultados de laboratorio que en las personas pueden ser premortem, a partir de biopsia de piel de nuca, líquido cefalorraquídeo o saliva. Mientras que el post mortem se realiza al constatar antígenos víricos en encéfalo.

Criterio epidemiológico(25)

Cuando se cumpla alguna de las tres situaciones epidemiológicas siguientes:

– Transmisión de animal (con infección presunta o confirmada) a persona.

– Exposición a una fuente común (el mismo animal).

– Transmisión de persona a persona (por ejemplo, trasplante de órganos).

Los casos se clasifican en:(25)

Caso sospechoso: Persona que satisface los criterios clínicos.

Caso probable: Persona que satisface los criterios clínicos y con una relación epidemiológica.

Caso confirmado: Persona que satisface los criterios clínicos y de laboratorio.

En todos los casos se hace necesaria la declaración obligatoria urgente. En Cuba el Programa Nacional, establece que el departamento de Epidemiología en atención primaria de salud, es el encargado de notificar todo caso sospechoso, probable o confirmado y los perros y gatos, deben mantenerse en observación durante al menos diez días contados a partir del momento de la mordedura o contacto infectante, pues son los únicos animales factibles de una observación antirrábica. En caso de muerte o eutanasia del animal sospechoso, se debe enviar muestras de encéfalo para el diagnóstico, en especial en los casos de exposición humana. Los programas de control de la rabia implican a múltiples organismos y sectores, incluidos los de sanidad animal y salud pública, por lo que requieren un enfoque de cooperación intersectorial eficaz. Las campañas masivas de vacunación caninas son la base para el control, con una cobertura de al menos el 70 %, para mantener un nivel requerido de inmunidad de rebaño en la población susceptible.(9)

Tratamiento

Los tratamientos se dividen en métodos profilácticos (vacunas e inmunoglobulina antirrábica) y los tratamientos posexposición. Los primeros se usan previos a una exposición y debe recibirlo el personal con alto riesgo de exposición (veterinarios, biólogos que trabajen en ambientes expuestos como cavernas, personal expuesto a animales posibles hospederos del virus y viajeros que visiten zonas donde existan animales infectados con los que podrían estar en contacto). Los segundos son los establecidos para personas que ya fueron expuestos al virus y que en muchos casos no están vacunados.(5)

Como esta afección no tiene tratamiento curativo solo existe la prevención, que realizada a tiempo puede lograr un porcentaje de supervivencia. En primer lugar, limpieza con agua y jabón a la herida, dejar enjabonada por cinco minutos y repetir esto hasta tres veces para garantizar la limpieza completa, es importante conocer que ninguna lesión causada por mordida debe ser suturada, al igual se debe adicionar un agente viricida como alcohol, agua oxigenada y soluciones yodadas. Luego se decidirá si se administra inmunoglobulina y vacuna antirrábica de uso humano, se realizará la notificación del caso y al mismo tiempo se valora el tipo de contacto y exposición. Conocidas las circunstancias, se debe estudiar la especie agresora y el contexto donde ocurrió la mordedura, estado de vacunación del animal y de la persona, e iniciar el protocolo antirrábico de manera inmediata, que incluye inmunoglobulina antirrábica para exposiciones graves, con el de fin generar transferencia pasiva de anticuerpos, mientras el organismo produce los propios después de la exposición.(6)

Protocolo de Milwaukee

Alfaro,(5) destaca que, en 2005, el doctor Rodney Willoughby y su equipo reportaron el uso de una terapia, en la que se incluía ketamina, midazolam, ribavirina y amantadina, capaz de inducir coma en una paciente de 15 años, que desarrolló rabia clínica un mes después de haber sido mordida por un murciélago y no se le había administrado la vacuna. Con Jeanna al borde de la muerte, el doctor Willoughby ofreció a los padres dos posibilidades: un tratamiento paliativo, con pocas garantías de vida o una nueva estrategia agresiva, nunca ensayada hasta entonces; una combinación de fármacos antiexcitantes con poderosos antivirales. En teoría se planteaba que, si las muertes provocadas se debían a una disfunción cerebral temporal y no a un daño cerebral permanente, inducir el coma daría tiempo al cuerpo a generar los anticuerpos necesarios para vencer al virus. Se le conoce como el protocolo de Milwaukee o tratamiento de Jeanna Giese, como consecuencia del mismo, la paciente sobrevivió y con los años, el cóctel ha sufrido modificaciones, retirándose los barbitúricos y la ribavirina. A pesar del reporte de fallas en la replicación de los resultados con su uso, aún se utiliza durante la primera semana de rabia sintomática en pacientes seleccionados, según indica el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), de Atlanta, Estados Unidos (Figura 4).(5,26)

El futuro del tratamiento antirrábico

La búsqueda de la próxima generación de vacunas explora enfoques genéticamente modificados y basados en vectores virales. Los tratamientos emergentes incluyen la terapia génica, las partículas similares a virus y los anticuerpos monoclonales, que ofrecen esperanzas de mejores resultados.

Las investigaciones recientes se centran en el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento compuestas de moléculas que se dirigen a la replicación viral en diferentes etapas del ciclo de vida del virus y moléculas que inhiben algunas vías de la respuesta inmune innata del huésped. Además, se investigan los anticuerpos monoclonales específicos para las proteínas del virus, por su potencial terapéutico, que ofrece una perspectiva más específica, precisa y sensible para el tratamiento.(27,28)

Desde el siglo I a. C. se practicaban diversas técnicas para tratar la rabia como la incineración, la escisión y la amputación, entre otras, que se consideraban inconsistentes e inadecuadas, hasta que Pasteur descubre la primera vacuna.(27)

En la actualidad, hay varios tipos de vacunas disponibles con diferentes perfiles de seguridad y de inmunogenicidad, por ello, la investigación se concentra en mejorar estos factores. Las limitaciones de la vacuna viva atenuada incluyen la inducción de la rabia en animales debido a mutaciones en el huésped y la capacidad viral resistente para causar infección. Los inconvenientes de las vacunas inactivadas incluyen una menor inmunogenicidad, un mayor costo y el requisito de múltiples vacunaciones durante la exposición previa y posterior al virus de la rabia, lo que llevó al desarrollo de vacunas con adyuvantes. Los esfuerzos investigativos se orientan hacia las vacunas de próxima generación, como las modificadas genéticamente y las basadas en vectores virales, que tienen limitaciones, incluidas la seguridad y la distribución adecuada.(28)

En el mundo moderno, las vacunas que se utilizan, son la vacuna viva modificada, la vacuna antirrábica inactivada y la vacuna antirrábica adyuvada. Con el avance de las tecnologías de ADN recombinante, nuevos candidatos vacunales pronto estarán disponibles, pues es la base para prevenir esta enfermedad zoonótica viral en personas expuestas, en conjunto con la limpieza de heridas y la administración de inmunoglobulina antirrábica. La exploración de nuevas estrategias de tratamiento, incluidas las terapias de vacunas combinadas y las intervenciones moleculares avanzadas, brinda esperanzas de tratamientos más efectivos y accesibles, especialmente para infecciones activas que muestran síntomas.(28,29)

El desarrollo de nuevas vacunas se enfoca en la utilización de una dosis única; evitar la necesidad de cadena de frío y la mejora del costo-efectividad en niños. Para ello se ha trabajado en el desarrollo de vacunas basadas en regiones antigénicas del virus, como la glicoproteína viral.

Además del desarrollo de vacunas más modernas, existen investigaciones donde se ha probado la clofazimina, antibiótico conocido por su uso en el manejo de la tuberculosis y la lepra, que ha dado resultados alentadores en la inhibición del virus de la rabia, al mostrar un potencial inhibidor de la glicoproteína viral y evitar la función de las membranas.(5,30)

Histórico, la rabia era 100 % mortal, lo que llevó a un aumento de las tasas de suicidio en personas que creían haberla contraído, por tanto, la vacunación contribuyó a prevenir la infección que la causa en las personas expuestas, incluidas la inmunización animal y la sensibilización pública.(31)

En Cuba en la Atención Primaria de Salud y específico en el consultorio médico de la familia, las principales acciones se dirigen a la atención médica a todo mordido por animales, en base a lo establecido en el esquema de tratamiento antirrábico, indicar y verificar la observación o envío de la muestra de animales lesionadores, solicitar el ingreso hospitalario a todo caso que presente síntomas clínicos de rabia o reacción al tratamiento antirrábico, notificar al Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) los casos sospechosos de rabia y las reacciones o complicaciones al tratamiento antirrábico, así como participar en el control de foco de su comunidad, según el Programa Nacional de Prevención y Control de la Rabia, puesto en vigor en 1962, revisado y actualizado en 1980 y en 1998 que establece los criterios y pautas para la vigilancia, el control y la prevención de la rabia.(9)

CONCLUSIONES

La rabia, ocasionada por el RABV es una zoonosis, reemergente y letal para las personas y animales afectados. Es necesario conocer las medidas de prevención y control para evitar la formación de focos y establecer colaboración entre el gobierno, los profesionales de la salud, veterinarios y la comunidad en general, e implementar estrategias efectivas, con el objetivo de reducir su incidencia y proteger la salud de la población. Las acciones deben encaminarse a la aplicación del método clínico epidemiológico, por parte de la Atención Primaria de Salud, que permita una mejor orientación y conducción de los lesionados y, por consiguiente, el incremento de la prevención y control de la enfermedad.

La prevención a través de la vacunación animal, la educación sobre la exposición, una atención médica rápida y la notificación obligatoria, son fundamentales para mitigar su impacto, pues su control no solo protege a las personas, sino que contribuye a la salud y bienestar general de la población al eliminar el riesgo de transmisión. La vacunación constituye el pilar fundamental para su control y erradicación.

El desarrollo histórico de las vacunas contra la rabia progresa desde las formas inactivadas y vivas atenuadas hasta las técnicas recombinantes modernas, cada una con ventajas y limitaciones. La terapia génica, las partículas similares a virus y los anticuerpos monoclonales constituyen posibles opciones de tratamiento avanzado. El Plan Estratégico Global, apunta a erradicar muertes humanas debido a perros rabiosos para 2030, lo que demuestra la importancia de la vacunación masiva de animales. La investigación continúa en la batalla contra la rabia, que se cobra casi el 100 % de las vidas de las personas afectadas si no se trata a tiempo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1-Secretaría de Salud. Manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de rabia humana [Internet]. México: Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología; 2023 [citado 24 Dic 2024]. Disponible en: https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/manuales/27_Manual_VE_RabiaenHumano_2023.pdf

2-Vergara Lucero KS, Baque Quimis LJ, Reyes Baque JM. Riesgos sanitarios asociados a zoonosis víricas: Endemia, epidemia y pandemia. Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS [Internet]. 2023 [citado 24 Dic 2024]; 5 (1): 268-285. Disponible en: https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/441

3-Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. Rabia humana [Internet]. México: CONAVE; 2023 [citado 24 dic 2024]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/796476/Aviso_Epidemiologico_Rabia_2023.pdf

4- Organización Panamericana de la Salud. Rabia - OPS/OMS [Internet]. Washington D.C.: OPS; 2022 [actualizado 2022; citado 24 Dic 2024]. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/rabia

5- Alfaro Mora R. Virología molecular de la rabia: un enfoque clínico. Rev Cuba Med Tropical [Internet]. 2023 [citado 24 Dic 2024]; 75 (1): [aprox.9p.]. Disponible en: https://revmedtropical.sld.cu/index.php/medtropical/article/view/1010

6-Villanueva Páez J. La Importancia de la Rabia como Enfermedad de Impacto en la Salud Pública en Colombia-Revisión de literatura [Internet]. Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ibagué; 2023 [citado 24 Dic 2024]. Disponible en:

https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/9cf87829-296f-4a34-8563-e3ceba997b0c/content

7-López Santa Cruz DI, Llerena Rangel CI, Romero Gamboa A, Vázquez Pérez AL. Informe de un caso clínico de rabia humana en La Habana. Anales de la Academia de Ciencias de Cuba [Internet]. 2021 [citado 24 Dic 2024]; 11(2): [aprox.9p.]. Disponible en: https://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/444/4442245028/index.html

8-Benavides J, Raghavan R, Boere V, Rocha S, Wada M, Vargas A; et al. Spatio-temporal

dynamics of rabies and habitat suitability of the common marmoset Callithrix jacchus in Brazil.

PloS Negl Trop Dis [Internet]. 2022 [citado 24 Dic 2024];16(2): [aprox.12p.]. Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010254

9- Pérez R, Santín M, Cruz R. Programa Nacional de Prevención y Control de la Rabia. (3ra. Versión). La Habana: Ministerio de Salud Pública; 1997.

10-Scotto M, Larrea Formoso J. Reporte mensual abril [Internet]. Cuba: Observatorio Legislativo de Cuba; 2021 [citado 24 Dic 2024]. Disponible en: https://observatoriolegislativodecuba.org/wp-content/uploads/2024/06/Informe-OLC-Abril-2021.pdf

11-Organización Mundial de la Salud. Cero para el año 2030: El plan estratégico mundial para poner fin a las muertes humanas por rabia transmitida por perros para el año 2030 [Internet]. Ginebra, Suiza: OMS; 2018 [actualizado 2018; citado 24 Dic 2024]. Disponible en:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/272756

12-Meriño-Olivella S, Sánchez-Bonilla M del P, Aguirre-Acevedo DC, Correa-Valencia NM. Conocimientos, actitudes y prácticas frente a la rabia: evaluación transversal preliminar en Colombia. Biomed [Internet]. 2024 [citado 24 Dic 2024]; 44(4):468-85. Disponible en: https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/7161

13-Muñoz Navarro MF. La rabia: una zoonosis de interés en Andalucía [Internet]. Argentina: Universidad de Córdoba; 1990 [citado 24 Dic 2024]. Disponible en: ttps://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/3765/02-1990-02.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14-Ministerio de Salud. Casos de Rabia Humana [Internet]. Costa Rica: MINSA; 2022 [citado 24 Dic 2024]. Disponible en:

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/44-noticias-2018/363-ministerio-de-salud-senasa-y-ccss-atienden-caso-de-rabia-humana

15-Torres-Castro M, Cruz-Romero A, Ochoa-Valencia JL, Torres-León MA, Lugo-Caballero CI. La rabia: enfermedad zoonótica reemergente en México. Bioagrociencias [Internet]. 2023 [citado 24 Dic 2024];16 (1): [aprox.9p.]. Disponible en: https://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/BAC/article/view/4767

16-Pérez JP. La rabia en América durante el dominio español. Historia y Memoria [Internet]. 2021

[citado 24 Dic 2024]; (23): [aprox.12p.]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/hismo/n23/2027-5137-hismo-23-57.pdf

17- Silva Bernal M, Lisandro Jerez E. La rabia silvestre como problema de salud pública en el estado Lara, periodo 2007/2019. Revista Venezolana de Salud Pública [Internet]. 2020 [citado 24 Dic 2024]; 8(2): 123-143. Disponible en:

https://revistas.uclave.org/index.php/rvsp/article/view/2979

18-Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAV-AEP). Historia de las inmunizaciones. Manual de inmunizaciones en línea de la AEP [Internet]. Madrid: AEP; 2023. [citado 24 Dic 2024]. Disponible en: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-47

19-Riccardi N, Giacomelli A, Antonello R, Gobbi F, Angheben A. Rabies in Europe: An

epidemiological and clinical update. Eur J Intern Med [Internet]. 2021 [citado 24 Dic 2024]; 88:15-19. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ejim.2021.04.010

20- Kajfasz P. Enfermedades infecciosas. Rabia [Internet]. Polonia: ORTIS, Wrocław; 2024 [citado 24 Dic 2024]. Disponible en: https://empendium.com/manualmibe/compendio/chapter/B34.II.18.1.21.1.15

21- Ezpeleta D, Morales F, Giménez-Roldán S. Nicolás Achúcarro y la histopatología de la rabia: una invitación histórica de Nissl y Alzheimer. Neurosciences and History [Internet]. 2019 [citado 24 Dic 2024]; 7(4): 122-36. Disponible en: https://nah.sen.es/vmfiles/vol7/NAHV7N42019122_136ES.pdf

22- Mayo Clinic. Rabia. Síntomas y causas [Internet]. EE.UU: Mayo Clinic; 2021 [actualizado 2021; citado 24 Dic 2024]. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/rabies/symptoms-causes/syc-20351821

23-Organización Mundial de la Salud. Rabia. Datos y cifras [Internet]. Ginebra: OMS; 2024 [actualizado 2024, citado 24 Dic 2024]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rabies

24-Rojas Marmol JC. Alerta y recomendaciones frente rabia humana en Cochabamba. Recisa UNITEPC [Internet]. 2023 [citado 24 Dic 2024]; 10(1):42-43. Disponible en: https://investigacion.unitepc.edu.bo/revista/index.php/revista-unitepc/article/view/615

25-Dirección General de Salud Pública Consejería de Sanidad. Protocolo de vigilancia de rabia [Internet]. Madrid: Dirección General de Salud Pública Consejería de Sanidad; 2023 [citado 24 Dic 2024]. Disponible en: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_de_vigilancia_de_rabia_cm_2023.pdf

26- Amato A. La mordió un murciélago, le contagió rabia y la condenó a una muerte segura, pero sobrevivió y hoy cumple años [Internet]. Buenos Aires: Infobae; 2022 [actualizado 12 Nov 2022; citado 24 Dic 2024]. Disponible en: https://www.infobae.com/historias/2022/11/13/la-mordio-un-murcielago-le-contagio-rabia-y-la-condeno-a-una-muerte-segura-pero-sobrevivio-y-hoy-cumple-anos/

27-Kaye AD, Perilloux DM, Field E, Orvin CA, Zaheri SC, Upshaw WC; et al. Rabies Vaccine for Prophylaxis and Treatment of Rabies: A Narrative Review. Cureus [Internet]. 2024 [citado 24 Dec 2024];16(6): [aprox. 10p.]. Disponible en: https://doi.org/10.7759/cureus.62429.

28- Smreczak M, Orłowska A, Marzec A. The effect of combined drugs therapy on the course of clinical rabies infection in a murine model. Vaccine [Internet]. 2019 [citado 24 Dec 2024]; 37:4701-9. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.04.003

29- Natesan K, Isloor S, Vinayagamurthy B, Ramakrishnaiah S, Doddamane R, Fooks A. Developments in rabies vaccines: the path traversed from Pasteur to the modern era of immunization. Vaccines (Basel) [Internet]. 2023 [citado 24 Dec 2024]; 11:756. Disponible en: https://doi.org/10.3390/vaccines11040756

30-Wu J, Cao S, Lei S, Liu Q, Li Y, Yu Y; et al. Clofazimina: A promising inhibitor of rabies virus. Front Pharmacol [Internet]. 2021 [citado 24 Dec 2024];12: [aprox.11p]. Disponible en: https://doi.org/10.3389/fphar.2021.598241

31-Kaye AD, Perilloux DM, Field E, Orvin CA, Zaheri SC, Upshaw WC; et al. Rabies Vaccine for Prophylaxis and Treatment of Rabies: A Narrative Review. Cureus [Internet]. 2024 [citado 24 Dec 2024];16(6): [aprox. 10p.]. Disponible e:n https://doi.org/10.7759/cureus.62429.

CONFLICTOS DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Ania Cecilia Reyes-Roque (Conceptualización. Análisis formal. Investigación. Administración. Visualización. Supervisión. Redacción–revisión y edición del proyecto).

María Obdulia Benítez-Pérez (Conceptualización. Análisis formal. Investigación. Administración del proyecto. Visualización. Supervisión. Redacción– revisión y edición del proyecto).

Reinaldo Gómez-Pacheco (Curación de datos. Validación Metodología).

Néstor Antonio Calderón- Medina (Adquisición de fondos. Administración del proyecto. Recursos. Software. Supervisión Redacción).

Bety Moreira-Silverio (Administración del proyecto. Recursos. Software. Supervisión. Redacción)

Richar Godoy-León (Recursos. Software. Supervisión. Redacción).